- Осторожно, спойлеры!

- В этой статье содержится множество подробностей фильмов Дени Вильнёва. Я бы крайне не рекомендовал её читать, если вы не знакомы с миром Дюны, не смотрели ни один фильм по этой вселенной или опасаетесь спойлеров

- Весь текст ниже является сугубо моим личным мнением и не претендует на истину в последней инстанции. Я не пытаюсь навязать своё мнение кому-либо, равно как и не питаю иллюзий, что только это мнение имеет право на существование

Для некоторой театральной драматичности, мне наверное хотелось бы сказать, дескать “я долгое время игнорировал фильмы Дени Вильнёва и лишь недавно открыл его для себя”, но это было бы неправдой. Фильмография режиссёра на данный момент хоть и насыщена оскароносными произведениями, но пока что скудная и началась сравнительно недавно. Моё знакомство с ним началось примерно в 2013, с фильма «Пленницы», который меня лично не впечатлил – только очень понравилась актёрская игра Джейка Джилленхола. Не впечатлил меня и фильм «Враг». Возможно, это всё потому, что я не очень люблю триллеры и психологическое давление в кадре на меня не особо работает, заставляя скорее почувствовать скуку от рутинной напряжённости происходящего. Несмотря на это, исследование границы между добром и злом в фильме «Пленницы», мне очень понравилось. Немногие так искусно могут передать внутреннее напряжение героя, которое так сильно в себя погружает персонажа, что он готов пойти на многое, ради восстановления справедливости

Arrival

По-настоящему я открыл для себя Вильнёва, когда в 2016 году увидел «Прибытие» – научно-фантастический фильм, после первого просмотра которого, я включал снова и снова, наслаждаясь потрясающей эстетикой созданной оператором Брэдфордом Янгом и композитором Йоуханн Йоуханнссон. Последнего, как я слышал, порекомендовал Вильнёву известный композитор Ханс Циммер и это действительно стало отличным решением – его музыка позволяет прочувствовать трепет граничащий с мистицизмом при контакте с внеземным разумом. Эта картина оставила на мне неизгладимое впечатление, заставив задуматься о физическом значении времени, человеческих отношениях и философской концепции, которая предполагает, что язык влияет на восприятие реальности. Будучи знакомым и с физикой и с философией, я не смог пройти мимо возможности надолго погрузиться в размышления об идеях этого фильма и романа, который стоит за ним. Долгое время я восхищался тем, насколько же впечатлил сценариста довольно простой и незамысловатый 50-страничный рассказ, что вокруг него смогли собрать столько людей и в итоге произвести на свет шедевр, который я бы не постеснялся назвать классикой современной научной фантастики. После этого фильма я стал больше интересоваться работами Дени Вильнёва и с сожалением для себя обнаружил, что их не так уж и много

Какое-то время, под впечатлением этого фильма и того факта, что Кристофер Вольфрам работал над созданием представления инопланетного языка в фильме, меня даже заботила идея переосмысления Esperanto, изучением которого я увлекался в те годы. В особенности мне было интересно изобретение метода, который позволял бы использовать нечто похожее на язык гептоподов из фильма, для записи мыслей с любого конца, не руководствуясь одними лишь формальными грамматическими правилами языка. Весь мой научный интерес закончился почти сразу же, когда я узнал о существовании подобных языков, как Логлан и Ифкиуль, а необходимость искусственных языков, в моём переосмыслении, оказалась такая же искусственная. Как выяснилось, люди не приемлют чего-либо, выходящего за пределы их культуры, а космополитизм и вовсе – невозможная, утопическая идеология

Blade Runner 2049

«Бегущий по лезвию 2049», вышедший в 2017, сразу после «Прибытие», утолил мой внезапно образовавшийся голод до качественных фильмов, который последний оставил после себя. Я категорически несогласен со всеми теми, кто с издёвкой называет первую и вторую части “ползущим по лезвию”. Как мне кажется, именно так и нужно презентовать философские концепции – со всеми этими прекрасными, длинными мизансценами, созданными оператором Роджером Дикинсом и медитативным повествованием под музыку Ханса Циммера, имитирующую композиции Вангелиса для «Blade Runner» 1982 года. С одной стороны немного жаль, что музыка Йоуханна Йоуханнссона, создавшего множество саундтреков к фильмам Вильнёва, была отвергнута для этого фильма, но с другой стороны вполне понятно, какой аутентичности с первой частью хотел добиться режиссёр и почему для этого он нанял именно Ханса Циммера. Медитативные звуки, схожие с буддийской чашей, отлично перекликается с цветовой гаммой картины и неспешным повествованием, погружая зрителя прямо посреди фильма в рассуждения о природе человеческой души, не говоря об этом ни слова

Единственное, что мне не понравилось в фильме – это игра актёров. В частности Райан Гослинг в роли “К” (Кей) и Харрисон Форд в роли Рика Декарда. Говоря начистоту, сам Харрисон Форд мне в принципе не нравится как актёр – лично мне сложно проникнуться хотя бы одним его персонажем. В первом “бегущем по лезвию” Форд мне тоже не особо понравился. Учитывая это, можно смело утверждать, что я предвзят на его счёт, так что все дальнейшие рассуждения о нём не имеют смысла. Что же касается Райана Гослинга, то мне кажется, что Кей недостаточно раскрыт – Райан играет роль персонажа, который пытается разобраться в себе, понять что он из себя представляет – репликанта или человека, и где пролегает граница между этими категориями. Однако, вечно молчаливый Кей не даёт зрителю ответа, что скрывается за его задумчивым видом и не даёт прочувствовать персонажа. Возникает ощущение, что Райан просто отыгрывает некоего манекена, которого поставили в центр кадра и попросили что-то делать. На протяжении всего фильма приходится догадываться о том, что чувствует и о чём думает его персонаж, приходится додумывать за сценариста, что творится у Кея в голове в это время и как он относится к тем или иным событиям. Впрочем, молчаливость Кея отлично компенсируется его виртуальной подругой Джой (Ана де Армас) – именно она раскрывает зрителю, что из себя представляет персонаж Райана и о чём ведётся его внутренний монолог

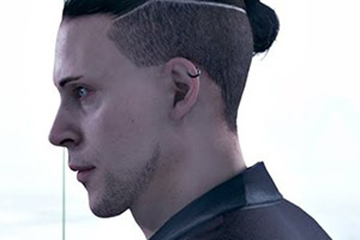

Больше, чем предыдущие актёры, мне понравилась игра Джареда Лето в роли создателя репликантов. Она была недолгой, но запоминающейся. Тем примечательнее, что компания Quantic Dream в следующем после фильма году выпустила игру «Detroit: Become Human», которая не только поднимает тему репликантов и их прав в обществе будущего, но и даёт игроку пообщаться с их создателем. Элайджа Камски из игры и Ниандер Уоллес из фильма, имеют абсолютно идентичные взгляды, и мотивацию – они оба стремятся создать совершенное искусственное существо, которое могло бы сравниться с человеком. Мне хотелось бы сказать, что это удивительное совпадение, но скорее всего всё намного тривиальнее и амбиции людей, возомнивших себя богами, просто идентичны в своём стремлении

Как мне кажется, сам Вильнёв не слишком доволен своим творением, а его продюсеры и вовсе называют фильм “самым дорогим артхаусом в истории кинематографа”, но именно такой подход я считаю ренессансом в научной фантастике. Слишком долго Голливуд пребывал в стагнации, показывая научную фантастику исключительно как бездумный аттракцион ужастиков или стрелялок, не оставляя зрителя один на один с собственными размышлениями о том, как технологии влияют на нашу жизнь и изменяют наше представление о ней. Именно этим занимается "старая" школа фантастики в лице Айзека Азимова, Герберта Уэлса и даже Уильма Гибсона. В современном кинематографе осталось мало картин, которые могли бы поднимать такие темы: например «Tron: Legacy» или даже «Аватар», несмотря на вторичность сюжета и явное дословное копирование «Покахонтас». Впрочем, существует и обратная сторона таких серьёзных рассуждений, когда, например, Риддли Скотт слишком сильно ударяется в религию и производит на свет посредственный «Прометей», на фоне которого даже «Чужой» с бессмысленными пострелушками начинает казаться лучше. Конечно, это статья не о «Прометей», но думаю, стоит получше раскрыть свою мысль: сама концепция инопланетных строителей миров не так уж и лишена смысла и более того, кажется вполне логичной. Однако, для того, чтоб лучше раскрыть мотивы их действий и намерения, стоило показать самих архитекторов, познакомить зрителя с их мировоззрением и объяснить их действия, вместо того, чтоб показывать довольно посредственную группу людей и андроида, которые пытаются осмыслить технологии, само существование более развитой расы и их намерения

К своему стыду, вынужден признать, что до «Бегущий по лезвию 2049», я в детстве не читал книгу Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах» – в то время я очень часто судил о книге по её названию и рецензии на обложке. Глупо, согласен, но назови её автор «Бегущий по лезвию», возможно мне бы не пришлось игнорировать её столько лет. Этот фильм и многие другие в этом жанре, указали мне на ту область научной фантастики, которую я к тому времени ещё не изучал – о месте культуры и духовной составляющей человека в эру развития высоких технологий. Как раз в то время я активно рассуждал об искусственном интеллекте и о том, что отличает человеческий мозг от электронного процессора; пытался постичь грань отделяющую то, что происходит в реальности от того, как мы эту самую реальность воспринимаем. Так началось моё погружение в киберпанк. В старой версии этого блога уже когда-то была статья о киберпанке, с моими размышлениями о нём, но будучи перфекционистом я не смог её оставить при переработке сайта. Её текст слишком сырой и поверхностный, чтоб ею можно было всерьёз делиться и выставлять на всеобщее обозрение. Надеюсь, когда-нибудь я доберусь до её переработки

Dune

На самом деле, вся эта статья изначально рассчитывалась быть о «Dune» (если быть точнее – очень хотелось покритиковать актёрскую игру Зендеи в новом фильме), но я снова слишком сильно ударился в предварительные рассуждения. Всё потому, что и саму «Дюну» Френка Герберта я в детстве тоже не читал и если бы не имя Дени Вильнёва и Тимоти Шаламе на постере, то вполне возможно, что и этот фильм мог пройти мимо меня.

- Где-то на этом моменте я всерьёз задал себе вопрос "а что вообще я читал из классики мировой фантастики, помимо Айзека Азимова, Герберта Уэлса, Гарри Гаррисона и Роджера Желязны?"

Наверное, именно из-за моего полного незнакомство с циклом книг, мне очень сложно воспринимать книжный вариант «Дюны» сейчас во взрослом возрасте, после просмотра фильма, в то время как то, что вышло с монтажного стола под руководством Вильнёва – прекрасно. Сейчас мне кажется, что это в какой-то степени даже хорошо, что фильм я посмотрел до прочтения книги (такое уже случается в третий раз – совсем недавно я познакомился с циклом «Основание» Айзека Азимова, экранизированное Apple TV+, которое так же мне показалось намного интереснее книжного оригинала). Незнакомство с книжным оригиналом помогло мне воспринимать картину как независимое, цельное произведение, видение автора, а не дословный пересказ книги. Если бы я поступил наоборот, то неизбежно стал бы критиковать фильм за недосказанность и отсутствие некоторых нюансов, которые я посчитал бы важными

Практически сразу же после фильма я побежал покупать книгу, но открыв её – разочаровался. Чем больше я погружался в мир исламского пост-киберпанка, тем больше он меня раздражал. Я хотел увидеть и прочувствовать все нюансы воссозданных Вильнёвым эпизодов, но взамен получил какие-то обрывки текста, похожие на заметки. Я не получил ответов на вопросы ни о Бене Гессерит, ни об устройстве империи, ни описания других великих домов помимо Атрейдесов и Харконенов. Ни даже о том, что из себя представляет как личность, принцесса Ирулан, которая зачем-то спойлерит сюжет в эпиграфе каждой главы, и по какой именно причине Пол Атрейдес возьмёт её в жёны. Создавалось ощущение, что эпиграфы за авторством Ирулан не просто постоянно опережают события, но и мешают восприятию всей книги целиком – сама книга оставляла с каждой главой всё больше вопросов, чем давала ответов. Мне хотелось бы видеть больше политических игр, больше событий вне Арракиса и в отрыве от точки зрения будущего императора-месии и его приближённых. Я бы даже мог сравнить повествование книги, с письменностью гептоподов из фильма «Прибытие» – для того, чтоб понять книгу, нужно было её прочесть целиком, но не ранее, что напрочь отбивало какое-либо желание её читать. Все необходимые ответы на свои вопросы о ментатах, “золотом пути”, “батлерианском джихаде” и прочих нюансах я смог почерпнуть только из wiki по Дюне, что я считаю не самой хорошей оценкой для книги

Продолжая критику книги, я хотел бы особенно отметить тот факт, что она не даёт ответов на то, почему именно Пол Атрейдес (весь из себя такой Марти Сью) должен был стать Квизац Хедерахом. Да, нам вполне подробно рассказали о евгенической программе ордена Бене Гессерит, но не ответили почему именно он удостоился такой чести. В книге я не нашёл ничего значительного, что делало бы его махди (мессией), Лисан аль-Гаибом. Пол меня ничем не впечатлил настолько, что живи я в мире Дюны – ни за что бы не воспринимал Муад’диба как мессию

Впрочем, книга не позволила мне хоть на секунду разочароваться в фильме. Та атмосфера, которую вместе создали на экране Дени Вильнёв, Ханс Циммер и Грег Фрейзер (получивший, между прочим, несколько наград за операторскую работу в этом фильме), произвела на меня настолько глубокое впечатление, что подобно Джейсону Момоа я пересматривал «Дюну» раз за разом ещё много месяцев. Единственное отличие между нами заключалось в том, что я при этом не звонил Вильнёву, чтоб рассказать о новых ощущениях при пересмотре каждой сцены (а хотелось бы, да…)

Буквально всё, от декораций и освещения, до длинных экспозиций Каладана и Арракиса под арабские мотивы, затмило (по моему мнению), все предыдущие попытки экранизировать роман. Лишь одна вещь портит моё впечатление от фильма – игра некоторых актёров. В частности Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Ребека Фергюсон (Леди Джессика) и Бабс Олусанмокун (Джамис; очень надеюсь, что я правильно адаптировал имя актёра на русский, поскольку в Wikipedia нет его статьи на русском). По актёрам второго фильма я пройдусь немного позже

Дункан Айдахо, в его книжном варианте предстаёт читателю мастером по оружию, элитным войном, чья жизнь стоит 19 противников, он буквально воплощает в себе роль друга и наставника юного Пола Атрейдеса, изредка отвлекаясь на то, чтоб есть сардаукаров на завтрак. В фильме же он показан очень комично, я не заметил в нём воинской стати, которая воплощает некий авторитет для будущего герцога. Возникает ощущение, что Джейсон Момоа ещё не до конца отошёл от роли Аквамена – ему недостаёт серьёзности, он постоянно отпускает шуточки и ведёт себя с герцогом Лето Атрейдесом (Оскар Айзек) довольно панибратски, в отличие от того же Гёрни Халлека (которого сыграл Джош Бролин). Гёрни – вот, кто действительно выглядит и ощущается как опытный воин. От него веет сталью, он по-настоящему воплощает в себе преданного соратника и учителя на протяжении всех двух фильмов. Я начал критику именно с Дункана Айдахо, потому что в последствии, после 12-летнего джихада, начатого в конце второго фильма, Бене Тлейлаксу создадут для императора Пола Атрейдеса гхолу (клона) Дункана Айдахо. Из-за этого не возникает сомнений, что Джейсон Момоа может появиться в экранизации ещё раз, если Дени Вильнёв продолжит снимать фильмы по этой вселенной

- Впрочем, если посмотреть с другой стороны, то я согласен с критикой (в хорошем смысле) моей статьи, о том, что книжный Дункан был для Атрейдесов как часть семьи, друг и задорный рубаха-парень. Да, наверное я погорячился с критикой Джейсона Момоа, потому что и в самом деле, если бы в этом фильме все ходили с кирпичными физиономиями, то в итоге получился бы «Warhammer 40000» (который, кстати, на «Дюне» и основан)

В целом, все мои претензии к героям фильма заключаются в том, что они не ведут себя соответственно их роли. Леди Джессика, например, по книге и фильму, по-идее должна представлять собой довольно сильного персонажа: обученного война с арсеналом биологических и парапсихических навыков, искусную обольстительницу, умелую интриганку на службе ордена Бене Гессерит. Даже во втором фильме показано, как статно держатся другие сёстры ордена, даже в непосредственной близости от преподобной матери. Леди Джессика тем временем выглядит как испуганная и растерянная девочка рядом с преподобной матерью и после гибели своего супруга, постоянно опирается на своего сына как на единственный способ выжить, несмотря на то, что при этом демонстрирует недюжинные способности. Не уверен, может быть я неправильно прочитал эмоции, которые Ребека Фергюсон пыталась изобразить, но мне показалось, что до того, как стать преподобной матерью на Арракисе, леди Джессика казалась крайне неуверенной и слабой, вечно дрожащей ланью (даже несмотря на демонстрацию боевых навыков перед толпой фременов)

Ну и наконец, Джамис – опытный фремен, родившийся и выросший на Арракисе, проведший всю свою жизнь в борьбе за выживание в суровых условиях, а так же всю жизнь воевавший с Харконенами. Моя претензия даже не в том, что он проиграл бой слабо подготовленному мальчишке без боевого опыта, который всю свою жизнь нежился в водах и зелени Каладана, а в том, как он умер. Сам бой представлял собой фарс двух подростков мутузящих друг-друга почём зря, но в финале, прямо перед самой смертью, Джамис просто стоял и вопил на Пола, ждал и требовал, чтоб тот его убил. Это, наверное, самая моя нелюбимая сцена в фильме, потому что она настолько нелепа, что я просто не могу воспринимать происходящее всерьёз

Dune: Part Two

Во второй части «Дюны» игра некоторых актёров ещё хуже. Конечно, визуальный стиль, декорации и музыка всё так же хороши. Ханс Циммер хоть и не превзошёл себя (это довольно трудно сделать, уже вписав своё имя в одну строчку с Бахом и Бетховеном своего времени), но всё же умудрился настолько качественно передать с помощью музыки всю религиозность событий, что смог погрузить в сакральность происходящего даже безбожника вроде меня

От сцены, где Пол готовится оседлать червяка, у меня буквально мурашки пошли

– Коллега с работы

Однако, всё же, ко второй части есть много вопросов: например, почему Стилгар (Хавьер Бардем), будучи великим и суровым войном, главой своего сиетча, так сильно внезапно ударился в религию? Что именно в действиях молодого герцога Пола Атрейдеса заставило его считать Лисан аль-Гаибом? Ну оседлал он Шаи-Хулуда (как они, кстати, с них слезают?) – так многие фремены это делают без особых проблем; ну проникся он учениями Стилгара, став равным фременам, и что с того? Либо я не заметил, либо нам просто не показали что такого божественного увидел Стилгар в Муад’дибе

Сразу за Стилгаром, хочу обсудить другую масштабную фигуру – падишах-императора известной вселенной, Шаддама IV Коррино (Кристофер Уокен). Как так вышло, что всем ландсраадом управляет человек, который дальше своего носа не видит? Сам тот факт, что Бене Гессерит нашептали ему отправить сардаукаров для уничтожения дома Атрейдесов, уже должен был насторожить любого стратега. Подобный шаг – это политическое самоубийство. Нам прямо об этом говорят словами барона Владимира Харконена (Стеллан Скарсгард), когда он делится своими планами с на-бароном Фейд-Раутой (Остин Батлер). Даже подозрение, что император уничтожил один из великих домов могло начать войну, и уж тем более не остаётся сомнений, что сами Харконены или Бене Гессерит могли воспользоваться этим в подходящий момент, объявив импичмент недальновидному правителю. При этом даже нет необходимости иметь хотя бы одного выжившего из дома Атрейдесов, потому что имеются свидетели и тут не смогут помочь даже сардаукары, заметно деградировавшие за время без войн. Кстати, о последних – любители угрожающе бряцать железяками даже не удосужились проверить Арракис на наличие боевого сопротивления. Да, любой читавший книгу помнит, что фремены давали большие взятки меланжем космической гильдии, чтоб та не запускала спутники наблюдения над Арракисом , но высаживаться прямо посреди поля врага, без какой-либо предварительной разведки – это максимально безумный стратегический ход, неминуемо ведущий к поражению

Наконец, настала очередь Чани (Зендея Коулман) – самый ужасный и бездарный отыгрыш персонажа. Будь я одним из критиков золотой малины, подарил бы ей сразу десяток, чтоб несколько раз не ходить. Все два с половиной часа она тщательнейшим образом дует губки и хмурит бровки на непутёвого героя Шаламе. Моя основная претензия к ней заключается в том, что она не пытается играть война сопротивления – она просто себя так позиционирует, а зрителю полагается просто в это поверить. Лично со мной это не сработало и каждое её появление в кадре жутко раздражало. Не помогла и её слабая мотивация, которая заключалась в возвращении к корням, вместо слепого следования за Муад’дибом. С одной стороны, это конечно можно понять, но с другой стороны она так плохо пытается донести свою мысль, что остаётся ощущение, будто окружающим просто нужно принять это как факт не особо вдаваясь в детали. К её большому сожалению, это не работает ни с персонажами на экране, ни со зрителем в моём лице

По моему мнению, вторая часть получилась не такой захватывающей как первая, потому что не случилось “вау” эффекта. Дени Вильнёв уже задал планку в первой части и вторая получилась именно такой, какой и должна была быть – не лучше и не хуже, отличной экранизацией второй книги, в которой достаточно много пропущенных моментов, чтоб режиссёр и сценарист могли импровизировать в раскрытии персонажей и при этом достаточно нюансов, чтоб ещё больше рассказать зрителю о мире бескрайней пустыни, и что её окружает. Мне нравится виденье режиссёра – он одновременно показывает многие подробности вселенной, но в то же время стимулирует ознакомиться с первоисточником тех, кто о нём никогда даже не слышал

Взять, например, сцену передачи планеты Арракис дому Атрейдесов: сама по себе сцена нарочито торжественная, но за этой помпезностью скрывается один непримечательный, на первый взгляд малозначительный факт — герцог Лето спрашивает у своего ментата, сколько императорский дом потратил меланжа и денег на то, чтоб вручить ему официальное удостоверение своей воли. В конце концов они могли послать какой-нибудь межпланетный e-mail (да, я знаю, что у них нет компьютеров в привычном понимании этого слова — просто позвольте мне эту вольность ради шутки). Однако, именно в этой сцене Вильнёв аккуратно вставляет второй слой, который раскрывается только в следующей сцене, где на точно таком же корабле, под покровом ночи, преподобная мать прилетает проверить сына герцога на пригодность следованию их пути. Режиссёр таким образом показывает нам между строк, что эти два эпизода равнозначны по своей эпохальности для всей империи. Он тщательно и методично подходит к каждой сцене, раскрывая персонажей именно таким образом, чтоб у зрителя сложилась полное представление о персонаже и его значимости в повествовании, но при этом не позволяет модным веяниям влиять на результат своей работы — он не старается создать фильм для "не-таких-как-все", напротив — он не хочет общаться только с какой-то одной категорией зрителей. В отличие от других фильмов, Вильнёв не проговаривает зрителю каждую подробность, не пытается указать на каждый нюанс, не держит зрителя за идиота — он уважает зрителя и хочет говорить с ним на одном языке, даёт для этого все вводные, мастерски балансируя на грани важности представления формы и её содержания. Научная фантастика всегда требовала от читателя достаточно высокий уровень вовлечённости и многие сценаристы для достижения этого стараются объяснить нюансы через невнятное разжёвывание и излишнюю детализацию, которую хочется промотать, в то время как Вильнёв как-бы говорит нам через повествование: "ты либо понял, либо иди читай книгу"